赤ちゃんは寒さに震えている

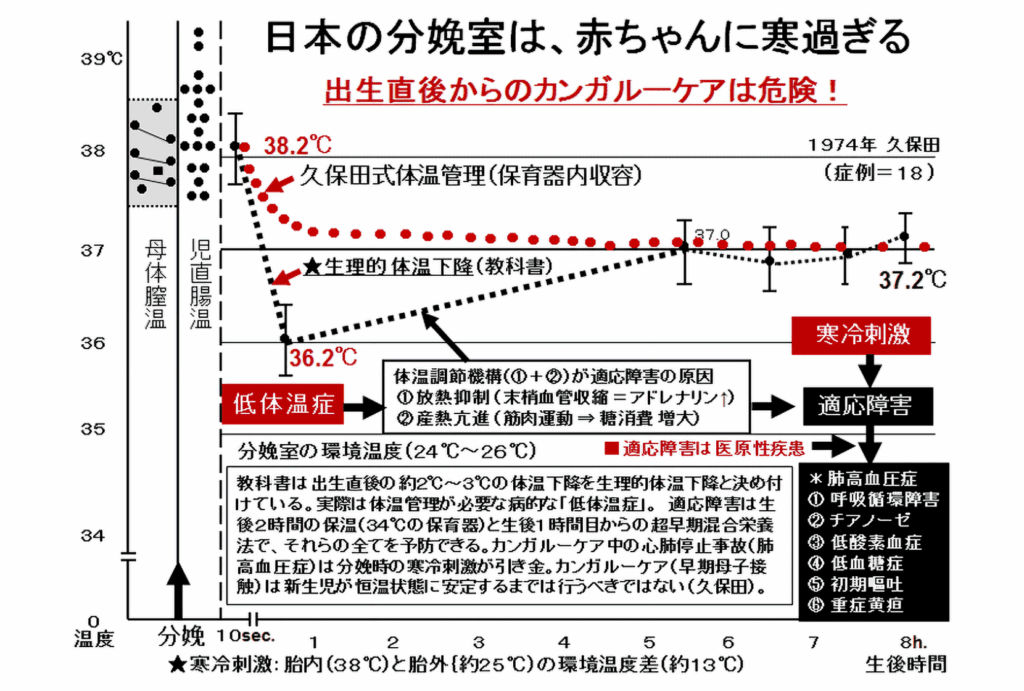

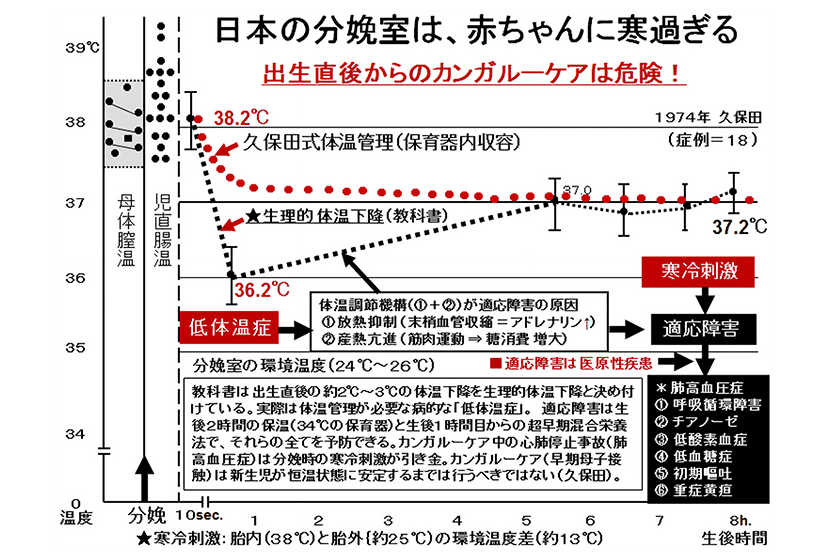

温かい子宮内(38℃)から、日本の寒い分娩室(25℃前後)に生まれる赤ちゃんは、生後1時間以内に「低体温症」に陥ります。

産科学教科書はこの低体温症を病気ではなく生理的現象と定義しているために、産科医・助産師は低体温の赤ちゃんを積極的に温めようとしません。

低体温からやがて中枢体温(脳)が37℃に回復しても、約半数の赤ちゃんは冷え性(持続的な末梢血管収縮)の状態です。

しかし、冷え性は西洋医学の研究対象ではないために産科医・助産師は新生児の冷え性の存在、その危険性について何も学んでいません。

ところが、その冷え性が胎内から胎外生活への適応過程に害を及ぼし、新生児に最も危険な呼吸循環障害(新生児肺高血圧症⇒心肺停止⇒医療的ケア児)、消化管の機能障害(初期嘔吐・胎便排泄遅延)、発達障害の危険因子である低血糖症・重症黄疸・脱水などの病気(適応障害)を作り出しているのです。

現代産科学は新生児の「適応障害」を生理的現象と安易に考えているために、脳に障害を遺す恐れのある低血糖症・重症黄疸などを防ごうとする考えは全くありません。

近年の発達障害児の増加は、出生直後の2℃~3℃の体温下降を根拠もなく生理的体温下降と定義し、低体温症を防ぐための体温管理(保温)を怠り、さらに低血糖症・重症黄疸・飢餓(低栄養+脱水)を防ごうとしなかった学会や国の方針が赤ちゃんの病気(発達障害・医療的ケア児)を増やしているのです。

(赤ちゃんは震えている 朝日新聞 1997年5月17日)